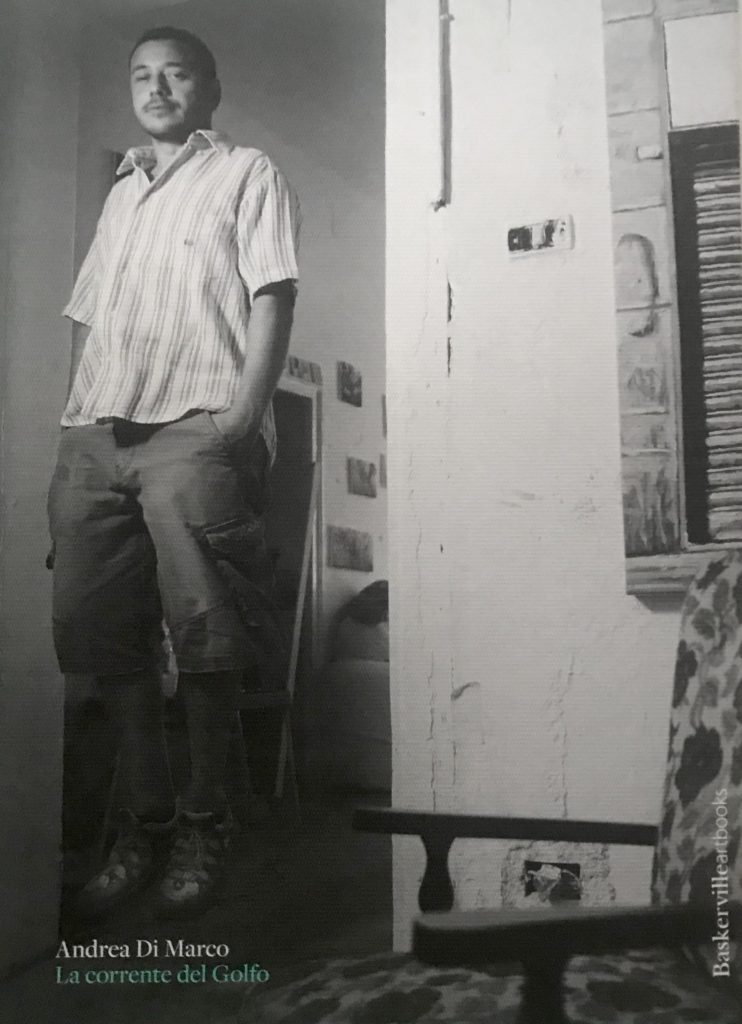

Fugare la nebbia. Un ricordo di Andrea Di Marco

Per ricordare Andrea Di Marco devo scavare dentro la nebbia depositata dal tempo per oltre un ventennio. Rare e sporadiche sono state le occasioni in cui ci siamo ritrovati, dopo essersi diplomato in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Urbino. Ci incontravamo soprattutto nel caravanserraglio che regalava apparizioni furtive tra mugoli di sciami amichevoli all’Arte Fiera di Bologna. Era sempre il suo sorriso sornione, che si accompagnava ad uno sguardo basso, laterale come per una timidezza priva di ostentazione in cui si poteva leggere una sincerità lontana da ogni baldanza, a colpirmi. In quei momenti la nebbia si squarciava, e vivide riemergevano le immagini indelebili di Andrea studente all’Accademia nei primi anni Novanta. Anni eroici ed esemplari, dove cominciavano a strutturarsi progetti culturali e didattici imperniati su mostre ed eventi che diventarono palestre formative per un gruppo di giovani allievi proiettati verso il palcoscenico di un futuro cammino artistico. Nel biennio 1991-92 una doppia edizione di Ipotesi a confronto coordinata da Cristina Marabini e Dede Auregli instaurò una proficua collaborazione tra le Accademie di Urbino e Ravenna, creando eventi espositivi nella città di Rimini in cui emersero le figure di Margherita Manzelli, Alessandra Ariatti, Mario Consiglio, Andrea Di Marco, Rocco Dubbini, Robert Pan, Luca Pessoli.

Nel 1992 la mostra All’ombra di Piero, realizzata per celebrare il quinto centenario della morte di Piero della Francesca e allestita nei magnifici spazi della Rampa di Francesco di Giorgio Martini ad Urbino, segna la conferma del talento creativo di un gruppo di allievi tra i quali spiccavano i lavori di Federico Barbolini, Mario Consiglio, Benedetto di Francesco e Andrea Di Marco. Negli spettacolari, immensi spazi della Rampa, Andrea fa approdare un gigantesco ventaglio di cartone sorretto da due enormi lastre di ferro, tenute insieme da due anelli. Sulla superficie modulare Di Marco, con una felice tessitura pittorica libera da ogni decorativismo, inscrive una capra sopra una vibrante texture dalle tonalità sabbiose e, usando un lettering non convenzionale, fa apparire sul fondo la scritta Capr. Un’opera esemplare che testimoniava la capacità dell’Accademia di Urbino di promuovere salutari sconfinamenti per liberare la pittura e la decorazione dalle strettoie degli specifici linguaggi. Erano anni, quelli, in cui erano tornati ad insegnare nell’istituzione urbinate artisti del calibro di Pierpaolo Calzolari, Massimo Pulini e, sotto l’intelligente direzione di Elio Marchegiani prima e Cristina Marabini poi, si tenevano conferenze e seminari con intellettuali della statura di Ruggero Pierantoni, Gianni Scalia, Alberto Boatto, Filiberto Menna, Tonino Guerra, Elio Grazioli, Francesca Alfano Miglietti. Achille Bonito Oliva.

Un’attività didattico-culturale e di promozione all’avanguardia, che da quel momento fino ad oggi, diventerà la cifra più significativa dell’Accademia di Belle Arti di Urbino all’interno del panorama italiano dell’alta formazione artistica. Ma un’altra caratteristica risulterà fondamentale per autori che, formatisi in pittura ad Urbino come Alessandro Bazan, costituiranno il nucleo fondativo della cosiddetta Scuola siciliana: la sede centrale dell’Accademia è allocata nella settecentesca struttura del Convento dei Cappuccini, successivamente casa di correzione minorile, e la sezione di pittura ha la possibilità di offrire piccoli studioli di pochi metri quadri ma che, parafrasando un famoso saggio di Virginia Woolf, permettono una preziosa parete tutta per sé agli allievi. In uno degli studioli creavano e bivaccavano Andrea Di Marco, Federico Barbolini, Mario Consiglio e Fulvio Di Piazza. Entrare nel loro spazio creativo era come immergersi in un luogo abitato da un Francis Bacon in stato di allucinazione. In un luogo completamente imbrattato di schizzi colorati si poteva trovare in alto a parete un pupazzo di Spiderman crocifisso con giganteschi chiodi, inghirlandato da una corona di spine sulla testa. Una bambola gonfiabile, irrigidita e con la bocca spalancata, stazionava tra uno sgabello e un tavolinetto con un’orribile espressione da cerebrolesa, pronta ad essere usata per un calco. In questo antro, dove sembrava regnare una sorta di caos primordiale, Mario Consiglio imbastiva forme scultoree improbabili, quasi fossero uscite da un tappezziere folle che aveva apprezzato le prime sperimentazioni di David Lynch; Federico Barbolini, poi creatore con lo pseudonimo di Davide Banda, realizzava minimali contenitori di vetro, colmi di liquidi fluorescenti usati in cucina per far splendere superfici e lavare piatti, contaminandoli con rose di plastica annegate nei vischiosi fluidi e con agganci in ferro ricoperti di sensuali e barocche stringhe di velluti vermigli che intitolava Rose all’orrore; Fulvio Di Piazza ancora non aveva trovato quella straordinaria cifra pittorica barocca, sovrabbondante di una pittura prodigiosa fatta di una visionarietà infuocata che diventerà la sua inconfondibile cifra espressiva. Andrea Di Marco, invece, faceva incetta di stoffe recuperate in mercatini o scovate in bidoni di rifiuti che diventavano nelle sue mani le tele sulle quali faceva apparire, con una pittura apparentemente di noncurante esecuzione, strani pesci dalle forme guizzanti o tracciava le rotte improbabili di imbarcazioni in balia di acque fangose, come nell’opera Derive, personalmente salvata dal macero da un allagato sotterraneo dell’Accademia dove venivano stoccate le opere degli allievi, che campeggia e accompagna, fortunatamente, le mie giornate nello studio di Direttore ad Urbino.

Se il loro “stanzino” risulta indimenticabile altrettanto lo sarà la loro casa, nell’unico giorno in cui vi approdai: la notte della festa per la loro laurea. Fui invitato come unico docente dell’Accademia e tutto questo mi riempì di un orgoglio indicibile che ancora oggi mi commuove. Finimmo in un ‘localaccio’ dove mangiammo della pessima pizza e loro bevvero una quantità smodata di birra e vino. Con i loro sguardi annebbiati, ma proiettati verso lidi eccitati da alterazioni alcoliche, approdammo nella loro dimora al primo piano di un’anonima casa con piccolo giardino. Superato un angusto ingresso si entrava in una cucina che sembrava un’installazione per un disgustoso still life di Cindy Sherman: dappertutto cibo cucinato e già cosparso di muffa si avviava verso una irrimediabile putrefazione. Gomitoli di spaghetti si mescolavano a bucce di frutta avvizzite, formaggi assaliti da cariche batteriche si accostavano a pezzi di carne che avevano superato ogni ragionevole tempo di frollatura. Questo tappeto di rimasugli sparsi di trascorse cene senza nessun tocco di grazia da master chef diventava per Federico Barbolini il set per una serie di Polaroid dai superlativi colori putridi. Fulvio Di Piazza mi invitava a visitare il loro atelier che si raggiungeva dopo essersi inerpicati su una serie di gradini in legno privi di qualsiasi stabilità. Di colpo, l’incanto di una rovina. Le pareti erano come prossime a sbriciolarsi, ammassi di mattoni e pietre si accumulavano ovunque mentre il tetto, squarciato in alto, lasciava intravedere un cielo inchiostrato, ma punteggiato di stelle come in una costellazione beneaugurante. Più che uno studio, era il poetico ritrovo di soldati di ventura che stavano compiendo l’apprendistato per meravigliarci con le loro future visioni.

Ritornati in cucina, Mario Consiglio e Andrea Di Marco confabulavano su come sarebbe stato bello andare sull’antico ponte di Fermignano e gettare nelle acque del fiume il loro vecchio divano incendiato per sentire lo sfrigolio prodotto dalle fiamme quando avrebbero toccato le gelide acque. Poi decisero che sarebbe stato necessario gettare dalla finestra almeno il frigorifero per rendere memorabile quella serata citando alcuni fotogrammi dei meravigliosi anarchici Luis Buñuel e Salvator Dalì. Non feci in tempo, quasi sorridendo dentro di me, a pensare che sarebbe stato impossibile quando vidi volare il frigo dalla finestra e schiantarsi con un fragoroso rumore tra le aiole rinsecchite di uno spazio verde privo di cura. A quel punto decisi di ritirarmi in albergo e salutai la compagnia che mi regalò calorosi e affettuosi abbracci. L’evento ebbe persino un’eco nella stampa locale e costrinse i nostri eroi ad un vero processo per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica.

Ecco alcuni dei frammenti che mi riconducono ad Andrea, a quel grande giocoliere dei luoghi quotidiani narrati con una pittura di rara efficacia poetica, in cui ombrelloni chiusi in attesa di stagioni più propizie, si affiancano a piccole baracche colme di salvagenti e gommoni gonfiabili per scorribande felici su spiagge assolate e marine di chiare e spumeggianti onde. Tu, cantore delle isolate stazioni di servizio accecate dal sole impietoso del sud, di apecar parcheggiate vicino a muretti bianchi di calce candida, di cortili scalcinati dentro cui si ergono alberi svettati carichi di promesse, ci hai regalato le visioni di un territorio ammantato di lirici accenti. Ci hai offerto una poesia priva di ogni leziosa rima per restituirci quei luoghi che solo Pasolini ci aveva mostrato. Gli istanti di un tempo consegnato a futura memoria che solo un assurdo destino è riuscito ad interrompere tragicamente, ma che rimarranno per sempre con noi.