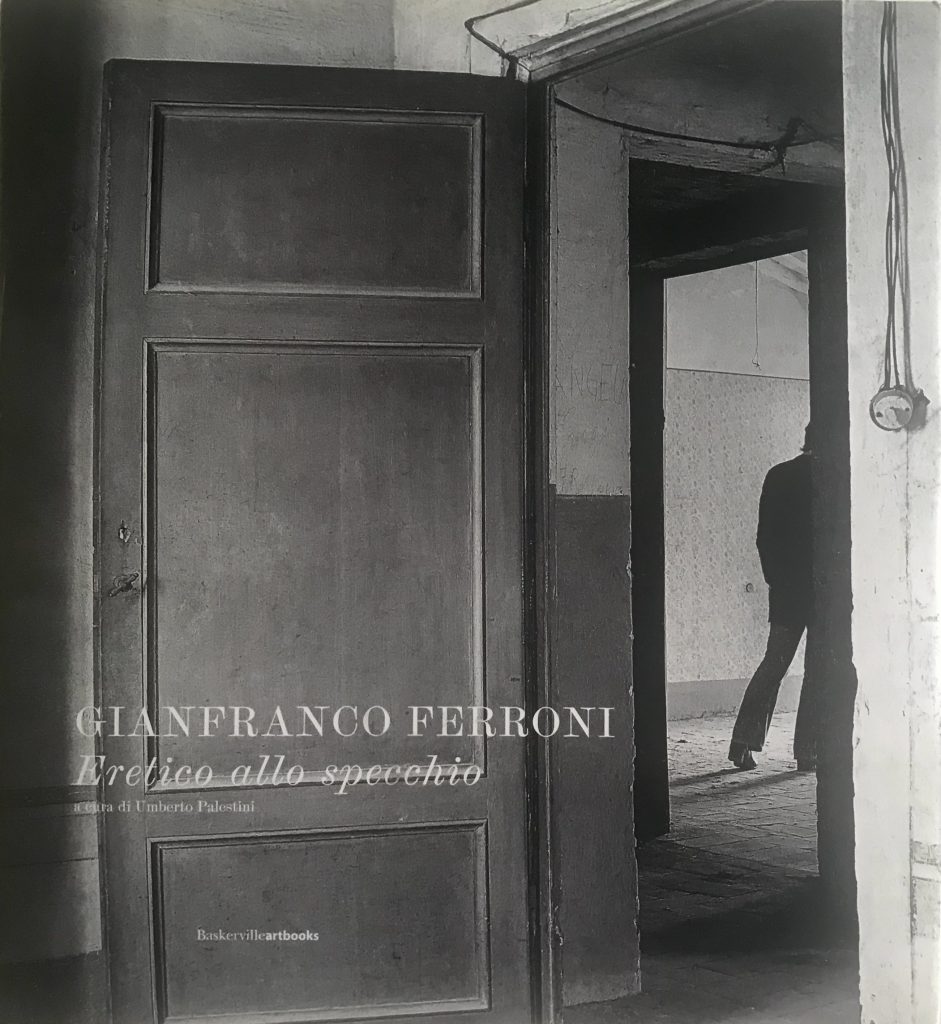

Eretico allo specchio

Le ombre possono perdere la testa. Soglie e porte socchiuse invitano ad attraversare interni disadorni. Molteplici, ossessivi autoritratti sono catturati dall’obiettivo con chirurgica precisione. Porzioni di studio e laboratori vengono allestiti con meditate composizioni. Armi e pagine strappate da riviste erotiche in cui campeggiano provocanti nudi femminili, sono abbandonati su pavimenti sporchi e disadorni. Fragili tavolini ospitano elaborate e minimali composizioni post costruttiviste. Assemblaggi di stracci, ciotole, pennelli, forbici, piccoli oggetti di uso quotidiano, spesso in precario equilibrio, diventano struggenti micro scenografie. Cavalletti, sui quali sono poggiati drappi, tavolette e cuscini aggrinziti, si trasformano in supporti per costruzioni regali. Pareti illuminate da luci radenti mostrano, come stimmate dolorose, grumi e schizzi di colori. Scatti intimi immortalano gioiosi abbracci e corpi avvinghiati. Nature morte create con oggetti consegnati alla quotidianità, sono rivestite di una patina dolente e poetica. Lettini e giacigli, ripresi con rigorosa centralità, sembrano galleggiare nello spazio come in una visione.

Sono, questi, alcuni dei tesori visivi che il poderoso lavoro fotografico di Gianfranco Ferroni, realizzato durante vari decenni, consegna allo sguardo stupito di chi si avventura nell’immenso archivio composto da più di millecinquecento foto. Un fondo importante in quanto rappresenta il laboratorio concettuale nel quale nasce e si rispecchia una parte della sua ricerca artistica. La fotografia per Ferroni non è mero appunto visivo, ma riveste un ruolo fondamentale nella sua produzione; lo strumento cardine con il quale l’autore riprende momenti esemplari attimi in cui la luce, gli spazi, gli oggetti mostrano una magia colma di soffuso lirismo ma anche il linguaggio adatto a immortalare composizioni assemblate con il rigore formale di uno scenografo che costruisce il set ideale per pièces esistenziali degne di un teatro della crudeltà.

Non vi è dubbio che l’arte di Gianfranco Ferroni sia attraversata da dolorosi riverberi e sia ammantata da un’autentica vena di sofferta malinconia, come la sua biografia testimonia. Ma, ad uno sguardo attento, le foto rivelano anche altri aspetti l’erotismo passionale con sprazzi di felice abbandono, ad esempio che la critica sembra aver messo in secondo piano, creando l’agiografia di un artista perennemente in balia di moti interiori e dolori inemendabili.

La pubblicazione dei suoi scritti La luce dell’ateo nel 2009 per la cura di Antonio Gnoli ci rivela, invece, un autore dalla personalità molto complessa e sfaccettata nel quale, fin dalla giovinezza, il dolore si accompagna ad una “una gioia segreta” che gli fa scrivere nel 1950: “Ogni sera prima di addormentarmi baciavo il cuscino. Ero gioia fatta corpo. Anche nel dolore ero gioia, prima. Sì, ho amato con rabbia felice nei pochi anni di gioventù concessami”. In un frammento successivo egli implora: “Baciami, baciami, ti scongiuro baciami. […] Sono ape affamata e attendo l’elemosina del nettare della tua lingua. Sento l’aria calda cingermi il collo, Mi soffoca. Mi fa tremare. Le vene mi scoppiano. Tu sei ciò che il mio corpo vuole. Me lo ripete il sangue che batte nel mio cervello. Più non mi reggono le caviglie. La mia bocca t’attende. Baciami. Baciami”.

Gianfranco Ferroni esprime in questi appunti sparsi una forte carica sensuale; la spia di un desiderio che sfida la “sciagurata tortura della carne”. Un erotismo che si esplicita in numerose fotografie dove in primo piano l’artista inquadra corpi nudi di donne bellissime riprodotte da riviste patinate. Scatti che l’artista utilizza per realizzare alcuni celebri lavori degli anni Settanta, come Nello studio del 1972, decennio in cui Ferroni conosce la futura moglie e le gioie della felicità coniugale. Il nudo diventerà nella produzione di questi anni, un punctum, un potente centro d’attrazione in luoghi dominati dall’assenza; il frammento vitale che offre la via d’uscita alla spiazzante desolazione degli spazi disadorni: Lo studio vuoto, e Pavimento. Lo studio. Ne L’altra stanza del 1976 lo stesso atto sessuale viene immortalato in un prezioso, piccolo lavoro a matita e china su carta. Un gioiello esecutivo di prodigiosa resa, scaturito da una sequenza fotografica che, senza nessuna intenzione voyeuristica, Ferroni scatta in lontananza incorniciando la spoglia stanza da un’angolazione lontana. Dove la fotografia registra, con studiate inquadrature, le fasi dell’amplesso, il disegno traduce la passione in un’opera di rara perfezione formale. L’artista, rispetto ai meri scatti fotografici, crea in primo piano un mobile coperto di stoffa che accoglie, come un laico altare votivo, piccoli libri, custodie per creme e balsami, buste di plastica appoggiate con noncuranza. A fianco, disegna una porta aperta sulla stanza attigua. Divide la scena di netto, taglia lo spazio che conduce in un luogo abitato dall’ombra ma rischiarato, verso il fondo, da una luce degna di un’epifania, per mostrare, su un lettino, il braccio e la fremente gamba femminile ancorati sulla schiena di un corpo in amore. L’altra stanza è uno dei capolavori di Ferroni. Nato concettualmente nel laboratorio della sua ricerca fotografica, l’autore lo trasfigura grazie alla straordinaria sapienza della mano e alla sublime visione artistica di un maestro del Novecento.

Anche le ‘nature morte’ o composizioni di oggetti, che rappresentano un corpus fondamentale nei suoi celebri lavori artistici, diventano ‘soggetti’ esemplari per notevoli fotografie. Qui le infinite varietà delle densità luminose, catturate dalla perfezione della Hasselblad, raggiungono il loro culmine. Nei lavori pittorici, nei disegni e nelle incisioni, questi oggetti, dagli anni Ottanta in poi, si rivestono di una resa realistica che, come dirà Giuliano Briganti, ospitano la “luce

di una diffusa abbagliante chiarezza nel silenzio di una quiete in sé perfetta che trasfigura il più agghiacciante squallore”. L’artista si avventura sulle tracce dell’amato Vermeer, creando opere colme delle “trafiggenti lacrime di croma, di luce e persino di passione”, secondo le ispirate parole di Giovanni Testori.

Nella fotografia la luce si fa netta pur nelle sue infinite modulazioni tonali. L’evidenza fotografica dona agli oggetti una presenza senza rimedio. Gli oggetti vengono esaltati dalla loro resa materiale, oggettiva, come se la realtà esigesse la prorompente fisicità della cosa. Ma lo straordinario intervento dell’artista il quale crea su piccoli tavoli composizioni inserite dentro filiformi quadrati, rettangoli, incastri prospettici e sbilenche proiezioni spaziali permette di oltrepassare la mera riproducibilità fotografica, per donarci visioni degne di un artista metafisico. Una costruzione del caos che porta in sé una rigorosa concezione progettuale trasfigurata in sogno.

Il realismo permeato di pura essenza poetica lo ritroviamo anche nei numerosi lavori dedicati agli spazi abitati, Porta Chiusa, alle metropolitane, agli ingressi disadorni, alle stanze lasciate in abbandono, ai pavimenti cosparsi di cicche, sporcizia e attraversati da fili elettrici, Analisi di un pavimento, che riescono a materializzare la presenza della figura umana “con più forza di quanto vi è esplicitamente convocata”, secondo Agamben. Soggetti che verranno, negli anni, fotografati da Ferroni attraverso uno sguardo in grado di delineare equilibri compositivi e catturare attimi esemplari di un habitat dentro il quale scorrono i momenti significativi dell’esistenza. In questi scatti, in molti casi a colori, egli esprime una perizia e una qualità degna dei massimi maestri contemporanei.

Un discorso a parte va riservato all’enorme numero di autoritratti fotografici. Il tema è affrontato da Ferroni in modo ossessivo per la costante attenzione rivolta al suo volto, al suo corpo, persino alla sua ombra. Egli affronta se stesso senza accenti di compiacimento o eroismo, ma con la forza dirompente di un’introspezione che scende a profondità solenni per riportare alla luce la scintilla del sublime che, secondo l’artista, è l’anima.

Gli artisti nell’autoritratto, scrive Alberto Boatto nel suo Narciso infranto, “non rincorrono l’immagine riconoscibile di se stessi, ma si sforzano di fissare un’aspirazione, un confuso progetto, un’esperienza esistenziale, di dare figura insomma al proprio destino”. Questa pratica che nella storia dell’arte ha avuto esempi significativi, basti pensare a Rembrandt, Goya, Van Gogh, Warhol, in Ferroni diventa, per la quantità di lavori realizzati, una sorta di immenso inventario incentrato sulla sua figura: l’autoesplorazione che veleggia verso quella che Paul Zweig definisce “l’eresia dell’amore di sé”, legando il mito di Narciso alla storia dell’individualismo sovversivo nella cultura occidentale. Un narciso privo di narcisismo, una persona che sposa dottrine antisociali, vive nel rigoroso esilio proprio degli isolati, come Kierkegaard e Dostoevskij, incarna le modalità dell’esistenzialismo moderno e dei suoi perenni conflitti.

Con gli autoritratti fotografici Ferroni realizza immagini simbolo con lo sguardo rivolto, quasi sempre, verso l’obiettivo, ingaggiando un faccia a faccia con se stesso senza tentennamenti. Crea sequenze indimenticabili come quella in cui si riprende seduto di schiena, nudo, mostrando la spina dorsale che rimanda a qualcosa di brutale, di ancestrale fino a rendere risibili molte delle immagini prodotte dalla Body Art, oppure quando, ormai anziano, si fotografa seduto dietro ad uno dei suoi fragili tavolini con sguardo interrogante o assorto, fino ad avvicinarsi all’obiettivo e ritrarsi senza testa. In questi scatti come in molte foto dipinte, dove persino il volto scompare o si vela di una patina annebbiata che rimanda a Talbot, Ferroni sembra far propria la definizione di Yeats: “dalla disputa con noi stessi facciamo poesia”.

In questo viaggio dentro l’universo fotografico di Gianfranco Ferroni, molte delle intuizioni critiche, che storicamente hanno accompagnato il suo lavoro, trovano una sostanziale conferma. Nello stesso tempo ci permettono di vederlo e di inquadrarlo in modo inatteso. Guardando attentamente le immagini, emergono quegli elementi che abbiamo già segnalato: la forza vitale della passione, la potenza dell’erotismo, la matrice sovversiva dell’isolamento, lo sguardo dolente concentrato sull’introspezione, la febbrile decifrazione di sé per comprendere, se possibile, la verità racchiusa in ogni esistenza.

Un eretico allo specchio, intendendo con questo termine colui che diverge dalle opinioni e dalle ideologie comuni. L’irregolare che rinnega le realtà preconfezionate con lucidità quando scrive “…l’agognato mondo migliore, sfornato in più riprese, sarebbe bello e pronto: eccezion fatta per coloro i quali, come me, sono ribelli alla regola dei dotti”.

Gianfranco Ferroni è un eretico che è riuscito a far convivere, dentro una matrice esistenziale dolorosa e malinconica, silenzio e passione. Due elementi non in contraddizione, se Ferroni conclude una sua poesia giovanile, Se qualcuno conosce cosa, con i versi: “ovunque sia passione / il silenzio è amico”.